「#うつくしかの」な魅力を再発見!鹿野町で歴史めぐり

- 茂宇気神社

- 鳥取県鳥取市鹿野町河内にある、1702年(元禄15年)に建てられた天照大御神を祀る神社。1920年(大正9年)には村民の努力によって社格に応じた設備、財産を整え、神饌幣帛料供進神社に指定されました。

社殿までは200段以上の石段を登って向かうため、麓には杖が用意されています。「もうけ」と名の付く通り、金運のパワースポットとして全国から参拝者が集まります。 - もっと見る

- 雲龍寺

- 当時気多郡司であった紀氏常により建立され、天正年間に譲伝寺の忠岳和尚が双樹林山涅槃禅寺と称し再興したと伝えられています。また、池田家の家老日置忠俊が鹿野城主時代に水谷集落内へ移転し、その後1636年に現在地に移されました。

秋の時期は紅葉の名所として名高く、期間限定で庭園が公開されます。 - もっと見る

- 城山神社

- 創立年代は不明ですが、もとは加知弥神社の摂社で古くから妙見大明神と称し町民から崇敬されていました。スサノオノミコトを祀り、亀井茲矩在城の頃は鹿野城の守り神としてまつられていました。1813年から古式を守り伝えて今に至り、県の無形文化財にも指定されています「鹿野まつり」として知られる祭礼が隔年4月に行われています。

- もっと見る

- 加知弥神社

- 創立年代は不詳。延喜式神名帳に載る古社で、1000年の歴史をもつ神社。かちみの名から「乱世を勝ちぬく」と言われ、 中世以降武将の崇敬が厚く、1565年には武田高信、田公高清、矢田幸佐などが社殿を造営。また、1580年には吉川元春が戦勝を祈念して社領を寄進しています。この折の元春の祈願状と寄進状は県の保護文化財に指定されています。

- もっと見る

- 鷲峯神社

- 初めは山頂に鎮座していましたが、809年御冠獄に初めて社を建て、1317年に山麓の中尾崎に社をうつしました。1572年毛利氏によって社殿が再興されたのち、1612年鹿野城主亀井政矩が今の地に再興しました。神社の狛犬は、青谷の石工・川六の傑作と言われており、愛くるしい顔に癒されます。

- もっと見る

- 布勢の清水

- 鹿野城主亀井茲矩公が「その清冷さ氷のごとき」と称賛し、傍らに涼亭を設け、夏の日には日毎に納涼されたとされている名水。1909年にはこの清水を利用して町内でも初めての水道が住民の手によって敷設されるなど、古くから地域の暮らしに密着し、さらに環境省の「水・土壌環境保全活動功労者表彰」を受賞するなど、地域住民による保全活動も長い歴史を持っています。

- もっと見る

- 法師が滝

- 河内川上流の谷川にかかる法師ヶ滝。三徳山(三朝町)の僧の修行場であったといわれ、滝壷では僧が座禅を組んだ石を見ることができる。高さ15mから勢いよく流れ落ちる水流は迫力満点。響き渡る水音と美しい緑の苔岩が醸し出す雰囲気は壮観で神秘的です。

- もっと見る

- 幸盛寺

- 亀井茲矩公の義理の父で、非業の死をとげた武士で尼子十勇士の一人、山中鹿之助幸盛(やまなかしかのすけゆきもり)を弔うために現在地に移転させ、幸盛の名にちなみ「幸盛寺(こうせいじ)」と改めたお寺。境内には高さ3mの五輪塔や樹齢約450年にもなる大イチョウもある。

- もっと見る

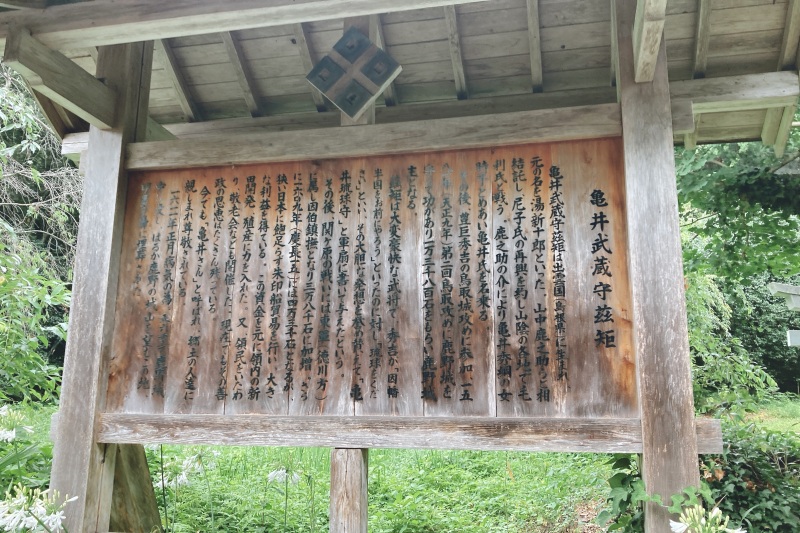

- 亀井武蔵守玆矩の墓所

- 鹿野城主亀井玆矩公の墓所。鹿野町と気高町の境界である、通称武蔵山の「名字ヶ鼻」にあり、鹿野の城山を望む景色は一見の価値あり。

- もっと見る

Column

鹿野のヒーロー『亀井さん』こと亀井玆矩ってどんな人?

亀井玆矩公は戦国時代に活躍した武将で、信長、秀吉、家康に謁見した、因幡鹿野藩初代藩主です。

戦国時代には多くの武将が誕生し、また滅んでいきました。そんな生き馬の目を抜く戦国時代を華麗に生き抜き、亀井家を数百年続く江戸時代末期まで武家として存続させました。1581年に鹿野城主となり、水路や交差点などのインフラを整備し、鹿野の町の基盤を作りました。

鹿野町では「亀井さん」の愛称で親しまれ、今なお地域住民の方から愛されています。

亀井玆矩公の墓所からは鹿野の城山の景色を楽しむことができ、現在も多くの人が訪れます。